Con el buen propósito de establecer un canal de difusión informativo tanto para la directiva como para los empleados de Tranvías de Barcelona, S.A., el Servicio de Relaciones Sociales y Humanas de dicha sociedad decidió crear un BOLETÍN INFORMATIVO para contribuir a consolidar definitivamente esa unidad social establecida mediante un instrumento eficaz como era el Centro Cultural. Esta entidad, con sede en el número 8 de la calle de Viladomat, dirigida a los trabajadores y familiares de la Compañía, realizaba por aquél entonces una amplia e importante labor social y cultural, pues constituía un verdadero foco de entretenimiento y punto de encuentro. Creado como un grupo empresarial de Educación y Descanso, tenía secciones varias siendo la más importante el Cuadro Escénico, donde se hacía teatro, danza y música. Disponía también de restaurante económico, economato y centros de enseñanza a distintos niveles desde guardería hasta instituto de formación profesional.

Ante el amplio desarrollo del Centro Cultural y las actualidades relativas a los servicios urbanos de transporte, el BOLETÍN INFORMATIVO venía a ser un excelente medio de comunicación para mantener informado a todos sus trabajadores, además de un lazo de unión entre personas y un espacio de libre expresión para exponer problemas, sugerir mejoras y opinar acerca de aquella realidad de la cual formaban parte aquellas personas.

La dirección, redacción y administración se encontraba en el número 99 de la calle de Luchana (actual Roc Boronat), al lado de la cochera de autobuses, en el barrio del Poblenou. El primer número salió a la luz en abril de 1967 y su portada era una imagen coloreada con tres vehículos que representaban a todos los transportes públicos urbanos de superficie: el tranvía, el trolebús y el autobús. Durante muchos años colaboraron los mismos miembros. Así, Juan Ciuret Capdevila se dedicó a las fotografías, Manuel Cáceres Zulueta a las ilustraciones, y Alfredo Cazabán a la redacción. La distribución era únicamente en las citadas oficinas, de difusión gratuita y exclusivamente para empleados.

En noviembre de 1967, a partir del número 8 pasó a ser delegado de dirección del Boletín el jefe de División y presidente del Jurado de Empresa, Eduardo Galceran Huard, el cual consideraba que la nueva publicación debía de ser un vínculo de contacto entre los empleados y la Empresa. Los primeros números constaban de 56 páginas o bien 52, según la edición, pero a medida que la ambición editorial y el interés creciente de sus lectores fue incrementando con la progresiva incorporación de nuevas secciones, aumentaron las páginas. Merece remarcar la calidad técnica de la revista en cuanto al tipo de papel usado y a sus cubiertas con imágenes en color, razón por la cual las colecciones de boletines por parte de quienes actualmente las conservan se hallen en perfecto estado de conservación.

A partir de enero de 1968 la edición se trasladó al número 43 de la ronda de San Pablo, en el mismo edificio de las oficinas de relaciones públicas, propiedad de la Compañía.

A partir de 1969 los ejemplares ya constaban de 68 páginas, reflejo de una mejora cualitativa y una mayor participación de redactores, cada uno especializado en una sección. En febrero de ese año, a partir del número 23 pasó a ser delegado de dirección del Boletín Fernando Sánchez Ponseti. Desde el número 28 del mes de julio siguiente, dejó de constar como una publicación mensual de Tranvías de Barcelona, S.A. para pasar a constar como boletín informativo de la S.P.M. Transportes de Barcelona, S.A., que era la nueva denominación de la empresa, probablemente tras la previsión a corto plazo de la supresión de la red de tranvías. Desde el mes de octubre siguiente constó como director Antonio del Cerro Barris, el cual se mantuvo en el cargo prácticamente hasta el final de la revista, desarrollando un excelente trabajo junto con su equipo humano.

El Boletín se hallaba inevitablemente sujeto a las circunstancias políticas y sociales de su tiempo, aunque su línea fue siempre abierta y moderada. Todo y constituir un espacio para la libre expresión de sus trabajadores y un óptimo sistema de comunicación entre empleados y empresa, la directiva era quien finalmente decidía los contenidos, aunque esta era bastante flexible. Algunas secciones pretendían ser las portavoces de los empleados anónimos, como las "Cartas al Boletín", con las cuales se abría cada número antes de la "Editorial"; "Vida social", donde se mostraba una relación de los empleados que habían sido dados de alta en la empresa, quienes habían causado baja por jubilación y quienes habían fallecido, además de publicar las bodas y los nacimientos; "Ellos dicen", sección en la cual los empleados expresaban sus opiniones acerca del Boletín, el Centro Cultural y el Fondo de Asistencia Social; "Unos minutos con", donde se entrevistaban a los empleados en plena faena; "También nuestros tranviarios tiene premio", en la cual se hacían sorteos; y "Figuras de la empresa", donde se daba a conocer la labor de un trabajador o directivo destacado para otorgarle mayor mérito. Incluso los más pequeños, con la sección llamada "Mini mundo" tenían un apartado donde aparecían retratados así como las actividades escolares e incluso un listado de quienes habían sido agraciados con una beca para estudiar. Otros apartados relacionados con su rutina laboral fueron "Los vimos pasar", "Cuando la ciudad duerme" y "Cuando la ciudad vibra".

Lógicamente, se defendía y exaltaba las bonanzas de un sistema entonces paternalista por el se regía Tranvías de Barcelona. Algunas secciones de la revista pretendían reflejar esa imagen de bienestar laboral, de empresa ejemplar y de buen funcionamiento, como por ejemplo la sección llamada "Actividades del Centro Cultural", donde se informaba acerca de teatro, música, excursiones, cine, baile, exposiciones, juegos, deporte y variedades que organizaban mensualmente. Otra secciones similares eran las relativas al "Fondo de Asistencia Social" y a "La Banda de Música" de Tranvías de Barcelona. También eran regulares las noticias y novedades relativas a secciones de la empresa, a las instalaciones, al material móvil, a las tarifas, a la introducción de mejoras o a la supresión de líneas, entre otras cosas. Y por lo referente al personal, tenían un apartado destacado las inauguraciones, homenajes, cenas, actos, celebraciones, bodas de oro y de plata, premios, reconocimientos, visitas y fiestas. En relación a actividades culturales, entre 1968 y 1975 se publicó anualmente un reportaje relativo al certamen de "La Musa del Bus y la Verbena de los Tranviarios", con motivo de la festividad de San Cristóbal.

A partir del número 56 correspondiente a noviembre de 1971, debido a una reestructuración empresarial, Fernando Sánchez Ponseti dejó de ser delegado de dirección del Boletín. Y a partir del número 92 fechado en noviembre de 1974, constaba que las oficinas de redacción se hallaban en el número 33 de la calle del Marqués del Campo Sagrado, muy cerca de su anterior domicilio.

Hasta mediados de la década de los años setenta se podría considerar la etapa de máximo esplendor del Boletín, con un mayor número de páginas y secciones que reflejaban la filosofía empresarial de Transportes de Barcelona, su funcionamiento y sus actividades, a la vez que constituía una crónica mensual de la historia de los transportes públicos de la ciudad. Como revista de actualidades, contribuyó a dar conocimiento y difusión acerca de la realidad de los medios de transporte barceloneses, si bien quedaba restringida exclusivamente a sus empleados y no al público en general. Desde una óptica cultural, su seguimiento y lectura con interés permitía adquirir conocimientos básicos y fundamentales de historia de los transportes, de su material móvil así como la historia y cultura de Barcelona. El Boletín era, en definitiva, una publicación informativa y a su vez, cultural y pedagógica.

A partir del año 1977 empezó una leve decadencia, disminuyendo el número de páginas que pasó de 68 a 56, desapareciendo algunas secciones y unificándose otras, aunque afortunadamente la calidad de los artículos se mantuvo al mismo nivel gracias a su excelente equipo de redacción que logró tener un buen relevo generacional. Esa debacle fue económica y se debió en buena medida a la inevitable desaparición de Educación y Descanso, órgano del régimen franquista responsable promover actividades artísticas, culturales y deportivas, principal financiero del Centro Cultural y también del Boletín. A ello se sumó una etapa de crisis financiera de Transportes de Barcelona y al proceso de traspaso de competencias del Estado a la Generalitat y al Ayuntamiento, que finalizó en 1979 provocando la suspensión o el estancamiento de algunos proyectos que hasta los años ochenta no se pudieron reactivar.

A partir de 1980, Transportes de Barcelona, bajo su nueva denominación como S.P.M. Transports Metropolitans de Barcelona, S.A. y ostentando la presidencia Mercè Sala Schnorkowski, reestructuró su organización y funcionamiento empresarial adaptándose a los nuevos tiempos. Por ello, en el ámbito social, el antiguo Centro Cultural fue disuelto y sustituido por lo que actualmente conocemos como "TMB Cultura", que incluye proyectos y actividades culturales y educativas, además de incluir la sección de patrimonio histórico y de solidaridad.

El ultimo Boletín, el número 165, salió en diciembre de 1980. Su director, Antonio del Cerro Barris había sido sustituido por Alfons Dalmau, el cual se mantuvo en el cargo para dirigir solamente un único número. A partir de enero de 1981 la publicación ya no tuvo continuidad ante la falta de interés y de presupuesto, al considerarse prioritarias otras inversiones. No fue hasta al cabo de diez años, en 1990, que empezó a publicarse su sustituto directo, la revista "Hora Punta", actualmente vigente y en formato digital.

Números especiales:

- Número 2 (mayo de 1967) dedicado a los participantes en el XXXVII Congreso de la Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP).

- En diciembre de 1968, junto con el número 21, se publicó un suplemento especial de Navidad.

- En marzo de 1971 se publicó un número extraordinario con motivo de la desaparición del tranvía en Barcelona. Llevaba por título "Adiós al tranvía".

- Número 62 (junio de 1972) extraordinario de 108 páginas con motivo del centenario del tranvía titulado "1872-1972 el tranvía cumple 100 años".

- En junio de 1972, con motivo de los actos del centenario del tranvía, se reeditó el boletín titulado "Adiós al tranvía" junto con una disertación por parte del secretario general honorario de Tranvías de Barcelona, Alfredo Cazabán, titulada "La digna y noble muerte del tranvía".

- Número 65 (agosto 1972): dedicado al centenario de tranvía (1872-1972).

- Número 120 (marzo de 1977) especial con motivo del 10º aniversario del Boletín.

Portadas:

Las portadas del BOLETÍN INFORMATIVO se caracterizaban por su singularidad. Los números correspondientes al mes de diciembre solía publicarse una imagen relativa a la Navidad. En algunos boletines correspondientes a los meses de enero se hacía alusión en su portada a la entrada del nuevo año. Los correspondientes a los meses de marzo conmemoraban en su portada el aniversario del BOLETÍN INFORMATIVO. En algunos de los correspondientes a los meses de septiembre se hacía referencia en su portada a las fiestas de la Mercè.

Otras imágenes habituales eran cuadros de pintores famosos, panorámicas y lugares emblemáticos de Barcelona, vehículos de transporte público tanto de Tranvías de Barcelona como pertenecientes a otras ciudades. En algunas ocasiones hacían referencia a festividades y a estaciones del año. A partir del número 138 correspondiente a mayo de 1978 hasta su desaparición en diciembre de 1980, se publicó la colección de 56 postales de tranvías, autobuses y trolebuses editadas con motivo del centenario del tranvía.

Series:

Una de las series habituales fueron las de historietas infantiles. A partir del número 14 (mayo de 1968) la publicidad de la penúltima página dio paso a "Los Picapiedra", que se publicó hasta el boletín número 35, de febrero de 1970. A partir del número 36 de marzo siguiente le sustituyó "Rock", el cual tuvo una vida muy efímera hasta el número 39 de junio siguiente. Sin embargo, ello dio paso a la serie más mítica y duradera, la del personaje ideado por el dibujante Manuel Cáceres Zulueta llamado "Busito", sobre las aventuras de un niño que iba uniformado de empleado de autobús. Empezó a publicarse a partir del número 40 de julio de 1970. Su éxito motivó la fabricación de un muñeco peluche de Busito que se vendía en las oficinas de la ronda de San Pablo. Su venta se anunció a partir del boletín número 47 de febrero de 1971. La serie de dibujos terminó en el número 113 de agosto de 1976. Esta sección fue sustituida por una de viñetas de humor que se mantuvo hasta el último número de 1980.

Otra serie interesante fueron los apuntes al natural del dibujante taurino José Domínguez del periódico "El Noticiero Universal", entre los números 14 (mayo de 1968) y 73 (abril de 1973). Posteriormente esta serie de dibujos fue sustituida por las caricaturas de empleados de la Compañía a cargo del dibujante Antonio Roura Ponte.

Además de series gráficas, también hubo series integradas en forma de secciones relativas a la historia y descripción del material móvil de tranvías, metro, autobuses y trolebuses de la Compañía, además de vehículos de empresas independientes de autobuses que operaron en Barcelona.

Secciones:

El Boletín tuvo muchas secciones, las cuales fueron evolucionando con el paso de los años. Unas se mantuvieron siempre y prácticamente intactas como estructura fija e ineludible, y otras se fueron incorporando a medida que la revista prosperó y aumentó el número de páginas. Anteriormente ya se ha hecho referencia a algunas secciones, por lo que se evitará repetirlas para tratar aquellas de las que no se ha hecho mención.

Las secciones culturales e históricas fueron muy importantes y las que, en definitiva, otorgaron ese nivel de calidad inigualado. Es por ello que, actualmente, el Boletín es una rica fuente de información de consulta para la escritura de artículos y como manual para investigaciones históricas. Uno de los autores más destacados fue Alfredo Cazabán con sus artículos de historia de los transportes públicos urbanos de Barcelona y de los sistemas de transporte barceloneses. Igualmente interesante fueron las aportaciones de Jaime Girbau en su apartado "Turismo en autobús", en el cual se ofrecían interesantes rutas turísticas, históricas y culturales por Barcelona. Otros apartados destacados fueron "Algunas cosas", "Barcelona en el recuerdo", "Del locomóvil al tranvía", "Discos", "Historia del automóvil, marca por marca", "La filatelia es", "Libros recomendados", "Música", "Nuestras regiones", "Orden evolutivo", "Pesca-excursionismo", "Poesía" y "Sucedió en".

La secciones de pasatiempos constaba de numerosos adeptos a los juegos. Destacaron principalmente "Concurso de crucigrama", "Concurso de signorama", "Concurso ¿quiénes son ellos?", "Paso de rey", "Passatemps catalans", "Las fotografías de nuestros lectores" y "Adivine el personaje".

Una sección singular fue la femenina, bajo el nombre de "Solo para ellas", donde debe reconocerse las numerosas connotaciones machistas de la época al ofrecer una imagen bastante tradicional de la mujer, ya que se hacía reiterada relación hacia temas sobre la belleza, la moda, la salud, la cocina, los hijos y el hogar.

En relación a los transportes, la sección "Nuestras líneas" daba a conocer las líneas de autobús, una por una, mediante la entrevista a conductores y cobradores en pleno servicio. De este apartado se encargaron Ángel Guallar, y posteriormente Jordi Ibáñez y Juan Antonio Solsona. Como fotógrafos participaron Ciuret y Brangulí.

Otras secciones fueron "Barna-Bus" (de actualidades del transporte de Barcelona), "La medicina en una página" (acerca de temas de salud) y "Su destino" (sobre horóscopo).

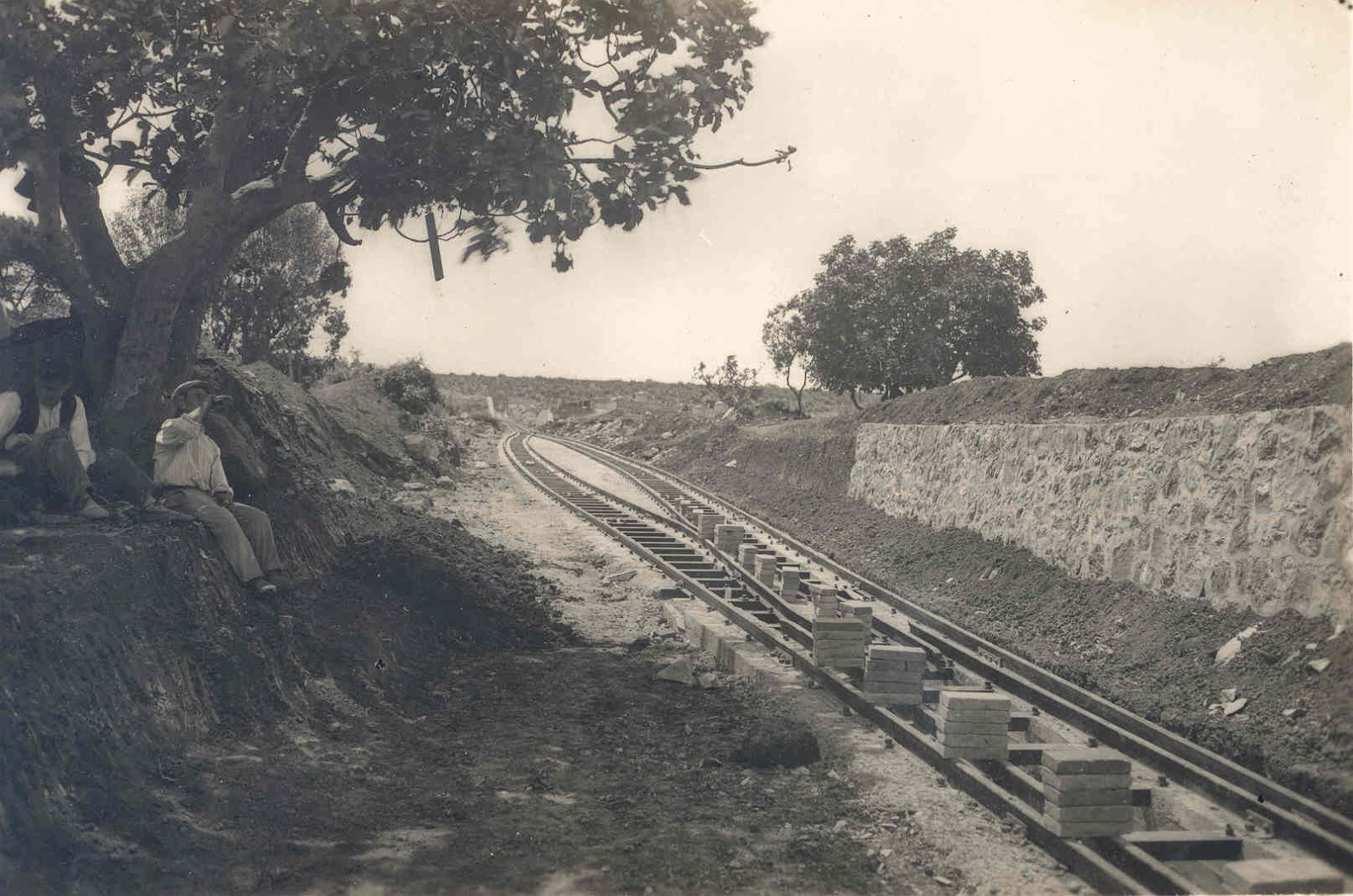

Las imágenes han sido extraídas del BOLETÍN INFORMATIVO. Colección particular del autor.